アメリカの大学生活と大陸横断旅行の思い出を胸に、僕は帰国の途についた。日本に到着してからは、まず実家の両親のもとでしばらく過ごし、夏休みが終わるまでの数週間を、アパート探しと生活基盤の整備に費やした。

9月になると学校が始まったが、そこには案の定、暗くて退屈な大学生活が待っていた。退屈なだけだったらまだいいが、猫の手も借りたいほど忙しい。なぜなら、僕には特殊な事情があったからだ。

僕は大学1年生の秋に留学試験を受けてパスし、2年生の夏から3年生の夏までを、アメリカの大学で過ごした。日本の大学に復学するときは、3年生のクラスに編入することになる。

ところがアメリカの大学で取得した単位のすべてがトランスファーできるわけではないので、ひとつ下の2年生のクラスにも編入し単位を取得する必要がある。実験などの科目がこの部類に属し、毎回欠かさず出席することとレポートの提出が義務づけられた。

実験は「時間食い虫」の代表格で、2年生と3年生の実験を並行して履修するのは無謀とも思えた。僕はひたすら友人たちのレポートを書き写し、何とか単位を落とさないようにした。

とにかく卒業まで頑張ろう・・・ 高校時代の留学で1年遅れている僕は、のんびり構えて留年する心の余裕はなかった。

4年生になると、忙しさはさらに加速した。単位取得に加えて、どこかの研究室に所属して卒論を書き、同時に就職活動もこなす必要があったからだ。

僕が配属になったのは、電気工学の研究室だった。高齢の教授は出勤するとそのまま真っ暗な自室に閉じこもったままで滅多に顔を合わせない。研究室は博士過程の大学院生が牛耳っており、その下に修士課程の大学院生がヒラメのように群がっていた。

そんな中、僕たち4年生は、奴隷のように雑用をこなした。その内容は単純で、だいたい以下の3つだ。

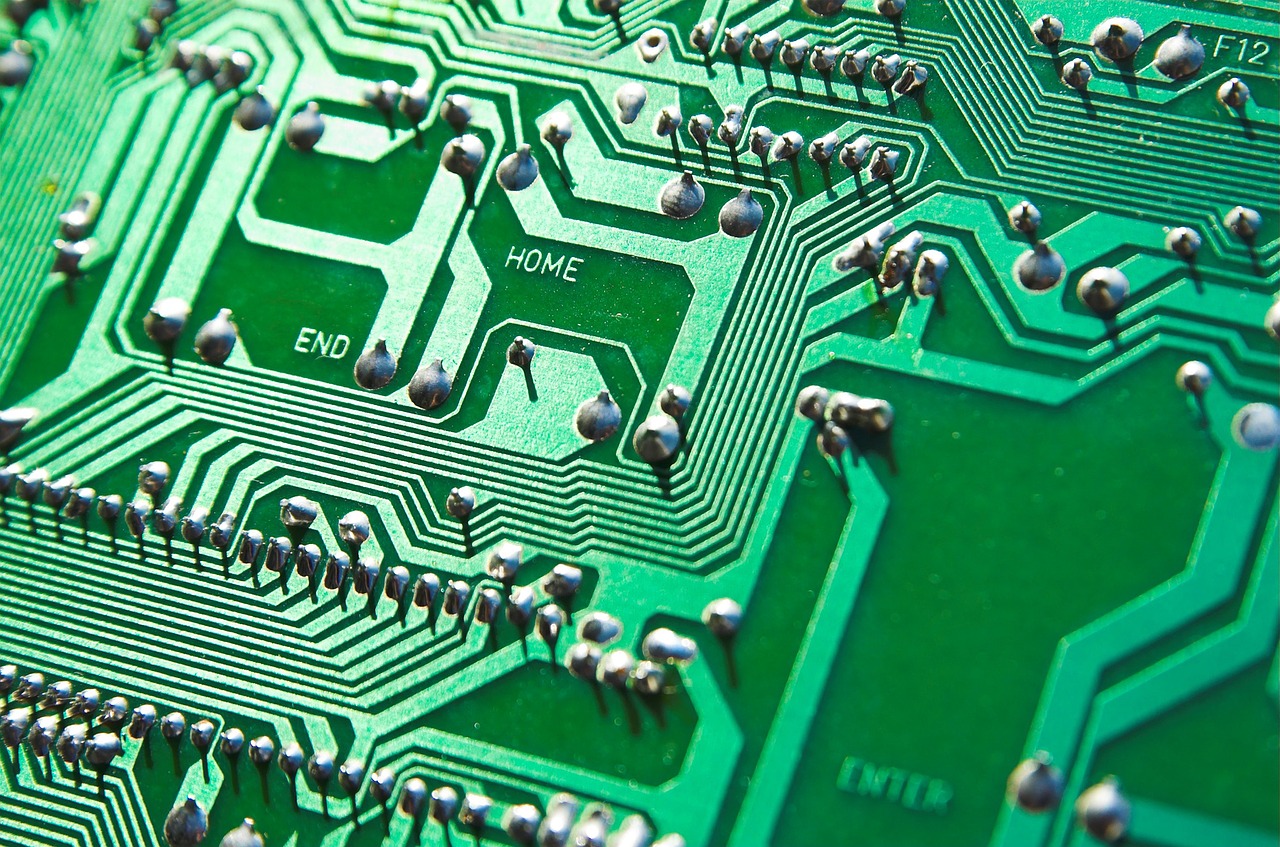

- 先輩が作った部品リストを手に、秋葉原でパーツを買うこと。

- 大量のメモリーチップをハンダ付けし、ひたすらメモリーボードを作り続けること。

- 先輩が欲しがっているプログラムをアセンブラーで書き、それを機械語に翻訳してパソコンに入力すること。

毎日こういった作業に忙殺されながら、その合間に卒論を仕上げていくことになる。

僕の卒論テーマは「ストカスティック・コンピュータによるパターン認識の研究」で、もちろん僕が考え出したものではない。もともと博士課程の先輩のテーマで、乱数を使った統計的手法をパターン認識に利用しようというものだ。

ストカスティック(stochastic)とは「確率的な」を意味し、乱数を大量に発生させてそれを統計的に処理することで、モノの形状の特長を抽出しようという試みだ。

そもそもソフトウェアで乱数を生成するのは遅すぎて話しにならないので、ロジックを全部ハードウェア化し、何とか実用性があるものにしようというのが先輩の狙いだった。

従って僕の役割は、先輩が設計した回路図を頼りに、複雑なロジックボードをひたすら作り続けることだ。その先のパターン認識などは、それ自体に意味があるかどうかすら未知数という段階だった。

今なら、このアプローチはやっと現実味を帯びてきている。

囲碁の世界チャンピオンを破った Google の アルファーGO が、モンテカルロ法という統計的手法を使って局面の評価を行った。そこにはディープラーニングの技術があったからこそ、強化学習によって驚くべき学習成果を上げることができた訳だ。

そんなブレークスルーが生まれる前の当時、単純なパターンマッチングで特徴抽出をしてみても、意味のある成果は得られなかったろう。

案の定、僕の卒論は先輩が設計した回路図のハードウェア制作に終始し、パターン認識に関する試みも考察も大きく欠如したものにならざるを得なかった。

理工学部の教授陣を前にした最終プレゼンテーションは、実に恥ずかしい出来だったように記憶している。ただ就職が決まっていたが故に、教授の慈悲で卒論を通してもらったようなものだった。

就職活動に費やす時間も皆無だったが、僕はある意味ラッキーだった。

解禁となる10月1日、僕は興味があった2社のみを訪問し、そのうちの1社からほどなく内定をもらったのだ。

それはコンピューターの代名詞ともなっていた外資系企業で、六本木に宇宙ステーションのような本社ビルがあり、社内競争は激しいが充実した社員教育プログラムが魅力だった。

筆記試験にパスした後の面接は、僕の留学歴が評価されたおかげか、なごやかに進んだ。

営業をやってみませんか?という問いに対しては、「口下手なので向いていないと思います・・・」と答え、システムズ・エンジニアという仕事に興味があると言ったところ、面接官はこう教えてくれた。

システムズ・エンジニアには2種類あって、お客さまのところでシステムの構築を担当するエンジニアと、本社でより高度なシステム設計や問題解決を行うエンジニアがある・・・

僕の脳裏には、白衣を着て眉間にしわを寄せながらカッコ良く立ち振る舞う、本社エンジニアの姿が浮かんだ。

あ、本社のエンジニア、それいいですねぇ!

結局、僕はその本社部門に配属されることとなった。入社してわかったことだが、もちろん誰も白衣など着ておらず、会話や文章には異常なまでに英単語が混ざり合い、誰もが自分の技術力に絶対的自信を持った、一種独特な文化だった。

もし営業を志願していたら、おそらく全く別の人生を歩んだことだろう。

Leave A Comment